2025年11月11日,英语学院学科团队进行了本年度第十一次团队活动。翻译学科团队汪淳波教授与李娜副教授聚焦数智时代翻译实践与国际传播能力建设的前沿议题,分别就各自研究成果进行专题汇报。

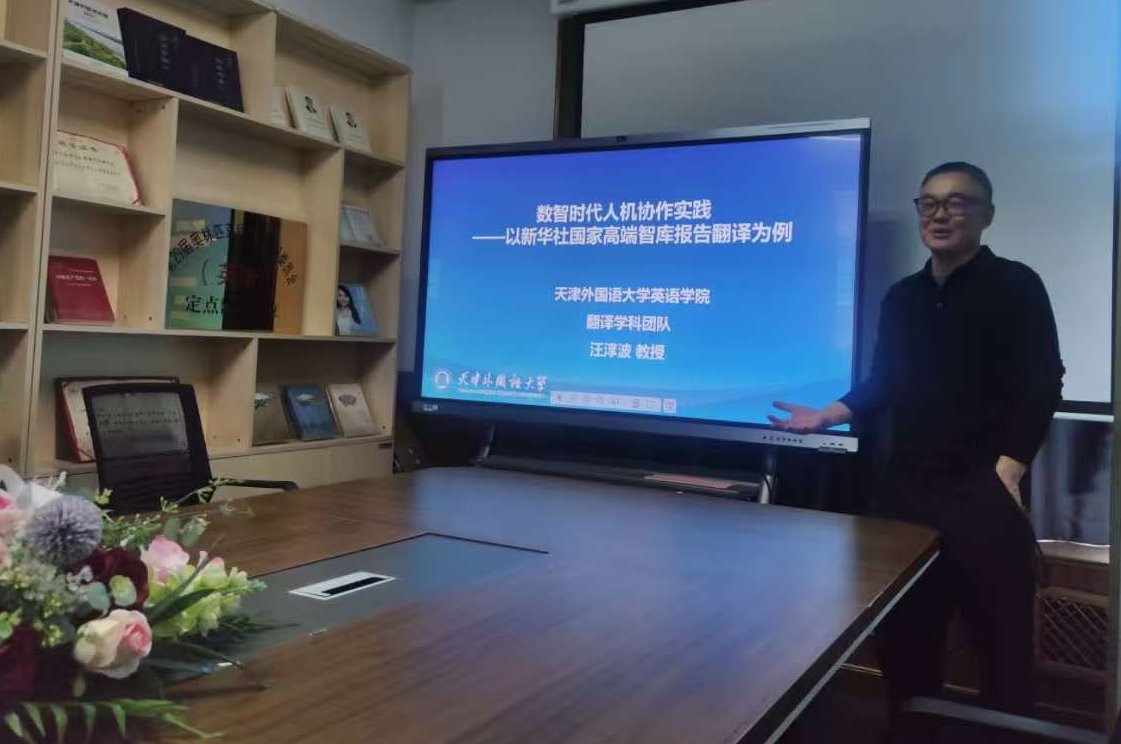

汪淳波以《数智时代人机协作实践》为题,分享了其在服务国家高端智库对外翻译中的创新实践。他剖析了在人工智能时代,翻译工作面临的重要性、时效性与高质量要求的三重挑战,指出当前AI翻译工具如Kimi、Copilot、Gemini、Grok等在效率提升与初稿质量优化方面的显著优势。汪教授通过报告翻译案例,系统阐释了“机器翻译为主”“人机协作”“人工翻译为主”三种模式的适用场景与运作机制。他强调,在翻译政治意蕴深厚的表述时,AI的直译往往无法捕捉其深层逻辑,必须依靠译者的政治意识与创造性转化。汪教授进一步总结指出,机器翻译考验的是语言鉴赏力,人机协作依赖目标感引领,而人工为主翻译则更显创造力与政治敏锐度。

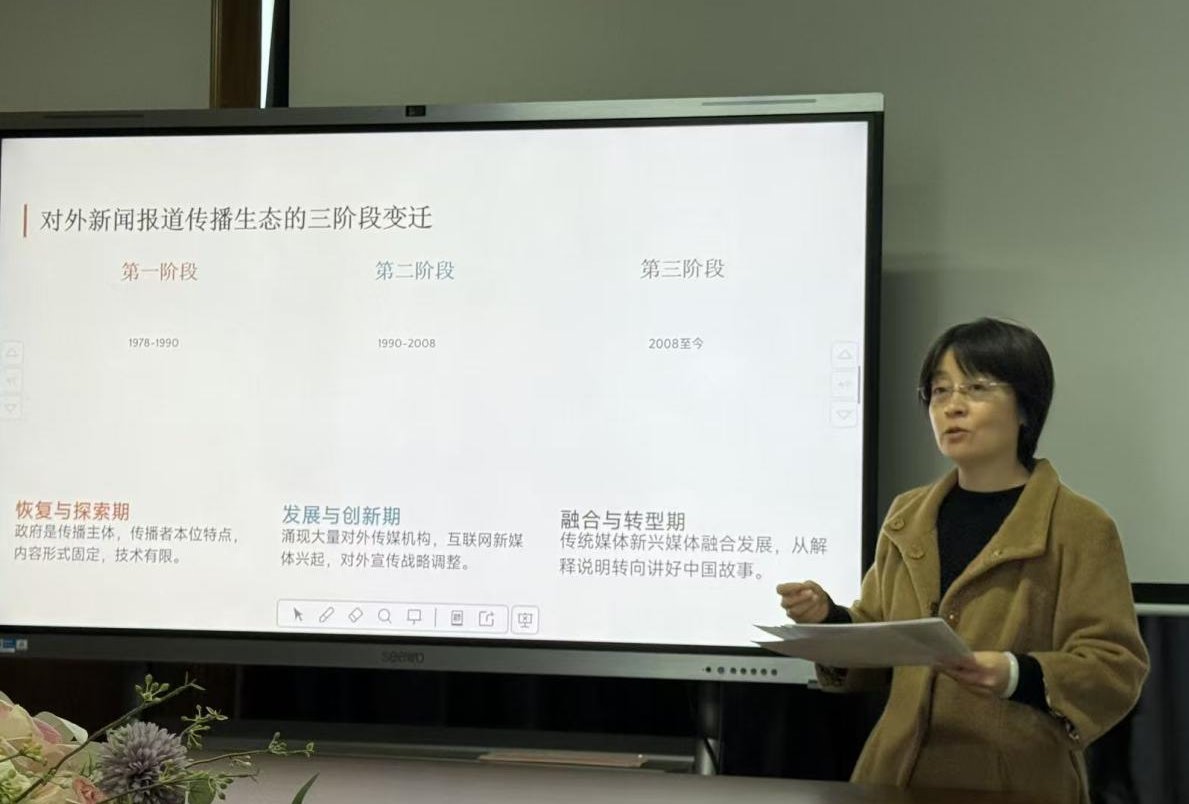

李娜则以《对外新闻报道的传播生态及变迁》为题,系统梳理了我国对外传播体系从1978年至今的三阶段演进逻辑。她指出,从改革开放初期的“恢复与探索期”到2008年之后的“融合与转型期”,对外新闻报道经历了从政府单一主体到多元主体共融、从“宣传中国”的单向传递到“讲好中国故事”的情感共鸣的范式革命。李娜重点阐释了人类命运共同体理念对国际传播的学理价值,认为其不仅增强了议题构建与舆论引导能力,更体现了对发展中国家受众的精准细分与人文主义关怀。她提出,在“政治秩序重构传媒秩序”的全球格局下,需要推动建设性新闻理念成为新范式,在知识生产、舆论引导、文化建构三个层面协同发力,形成与我国综合国力相匹配的国际话语权。

分享结束后,参加团队活动的教师围绕汇报内容展开了积极而富有建设性的讨论,就人机协作中的伦理边界、国际传播话语体系建构等议题提出深化方向,并探讨语料库建设在研究方法上的可行性。此次交流不仅拓宽了对新时代翻译实践与国际传播的理论认知,更激发了探索外语学科服务国家战略需求的使命感与行动力,也为后续开展交叉学科研究提供了崭新思路。